特許侵害訴訟は高額な費用がかかり、数年にも及ぶことがあり、企業の市場活動に大きな支障をきたす可能性がある。侵害の申し立てに対して裁判を通じて最終判決まで争うことは感情的な満足感をもたらすかもしれないが、早期に訴訟から撤退することは被告にとって多大な資源を節約する可能性がある。最近の事例 DataWidget, LLC 対 The Rocket Science Group, LLC は、十分な事実的根拠を欠く特許侵害訴訟を早期に却下させるためにソフトウェア企業が採用し得る戦略の一例を示している。

背景

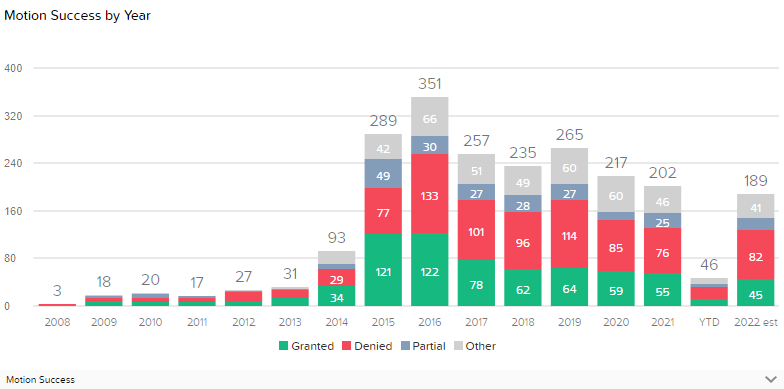

連邦民事訴訟規則および実体特許法は、特許訴訟における被告に対し、根拠のない訴訟に対する様々な保護を規定している。ただし、これらの保護は適用が限定される場合がある。例えば、連邦規則11は、原告が訴状提出前の十分な調査を実施しなかった場合に、訴訟の却下および制裁を認めている。しかし、 Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed, Inc.で示されたように、原告は公的に入手可能な情報から判断できない製品の動作について、被告に説明を求めることで制裁を回避できる可能性がある。 2014年、最高裁はAlice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l事件において、「決済リスク」軽減のためのコンピュータ実装スキームを対象とする特許クレームは、35 U.S.C. §101に基づく特許適格性を有さず、特許適格性のない抽象的概念をカバーするものであり、汎用的なコンピュータ実装は当該抽象的概念を特許適格な発明に変換し得ないと判示した。アリス判決以降、特許対象外とされる主題に基づく却下申立がソフトウェア関連訴訟で頻繁に利用されるようになり、その申立件数は2013年の31件から2016年には350件以上に急増した。

前回の分析で概説した通り、1年後の2015年には簡易形式の特許訴状(Form 18)が廃止され、原告は被告が主張された不正行為について責任を負うという合理的な推論を裁判所が導き出せるだけの事実内容を訴状に記載することが義務付けられた。さらに2年後の2017年、最高裁の TCハートランド対クラフトフーズグループブランド事件 において、特許訴訟の管轄地に関しては、企業は「設立州」にのみ「居住」し、人的管轄権が及ぶあらゆる裁判地ではないと明確化され、企業が訴えられる可能性のある管轄地が制限された。 しかしながら、DataWidget事件は、たとえ適切な裁判地で訴えられ、原告が規則11の義務を遵守して対象被告に対し係争システムの運用に関する説明を求めた場合であっても、被告が訴訟回避のために採用し得る追加的な戦略を特定している。

新たな展開

データウィジェットにおいて、原告は「データ販売者ウィジェットを用いて第三者のウェブサイト上で個別にカスタマイズされた顧客固有のデータサブセットを販売する」システムに関する特許の所有者であると主張した。原告は提訴前に被告に対し、データ販売者からのデータを自社のウェブページにどのように統合しているか問い合わせたが、被告は一切応答しなかった。 それでも原告は、被告に対し係争システムの運用について問い合わせたことで規則11の制裁から保護される可能性を念頭に、特許侵害訴訟を提起した。訴状では、非当事者のソフトウェア開発者が、原告の特許で主張される機能を実行する被告使用ソフトウェアを作成したという一連の仮定に基づいて侵害主張を行っていることを認めている。 被告の却下動議に対する反論において、原告は(1)特許の所有権、(2)侵害者の氏名、(3)侵害された特許の引用、(4)侵害行為、(5)連邦特許法の引用について、十分に主張したと主張した。廃止された様式18の下では、これらは特許侵害を主張するのに十分であったであろう。

裁判所は、様式18が「被告が原告の特許を侵害したと主張する結論的な陳述以上のものをほとんど要求しない」と判断し、現行の訴状基準の下では、原告は「侵害を主張される製品とクレーム要素を結びつける事実を主張することにより、被告がどのように合理的に侵害するかを示さなければならない」と述べた。 訴状は被疑システムの動作について推測に終始しており、裁判所は、被告のシステムが実際に特許クレームの限定事項を実施していると主張する事実上の主張を示さなければ、原告は侵害を適切に主張できないと判断した。 裁判所は、証拠開示なしでは被告の事業運営を「洞察できない以上、原告が推測に頼るほかない」点を認めつつも、本件を「仮定に基づいて進行させることは、訴状基準を許容できないほど引き下げ、単に自社製品に類似する製品が存在するという理由だけで、あらゆる特許権者が訴訟を提起し、被告に時間と費用を負担させる結果を招く」として、訴訟の継続を認めなかった。 したがって裁判所は訴状を却下し、原告は「そもそも請求権の有無を判断するための証拠開示を受ける権利を有しない」と認定した。

結論

DataWidget事件は、自社製品が特許訴訟の潜在的な原告によるリバースエンジニアリングの対象とならないソフトウェア企業にとって特に重要である。特許権者と協力し、侵害が不可能であることを説明することで訴訟が解決した事例もあるが、協力しても紛争回避が保証されるわけではない。DataWidget判決後、ソフトウェア企業は潜在的な原告との協力に消極的になる追加的な動機を持つ。なぜなら、原告側が侵害主張の事実的根拠を有していないことを認めることは、訴訟の早期却下につながる可能性があるからである。